巴布的使命

回顾1844-1994

作者:道格拉斯·马丁

本文最初刊登在1994-5期《巴哈伊世界》,在本文中作者道格拉斯·马丁主要考察了巴布启示对于当时及后来的西方作家的影响。

1994年是巴哈伊信仰的创教双圣之一巴布(赛义德·阿里-穆罕默德,1819-1850)宣示其使命150周年。这一大事件,当时几乎不为其发生地——那个遥远而堕落的社会——以外的人所知,但却产生了超乎寻常的历史性影响,对此进行全面的回顾正合时宜。

19世纪上半叶对于伊斯兰世界来说,是一个期待麦西哈(弥赛亚)降临的时期,基督教世界的许多地方亦是如此。在波斯,一种信奉千福年说的热潮冲击了什叶派穆斯林社会中的宗教教育阶层的许多人,其核心信仰是相信古兰经和伊斯兰圣训中的预言即将实现。1844年5月22-23日间的那个夜晚,巴布(此称号意为门

)就是向这样一个热切寻找麦西哈(弥赛亚)的人,宣布祂本人就是那不仅将转变伊斯兰、还将为整个人类的灵性生活设定新方向的神圣启示的传递者。

在随后的十年中,来自神权和政权的反对愈来愈严重,最终导致巴布殉道、其首要门徒和成千上万名信徒遭屠杀,巴布创立的宗教体系几遭灭绝。然而,在这些悲惨之年中,却继而兴起了一种新的运动——巴哈伊信仰;时至今日这种信仰已传遍全球,并明确宣布它是一种新兴的、独立的、世界性的宗教。

巴哈欧拉(米尔扎·侯赛因-阿里,1817-1892)是全世界巴哈伊社团心目中的灵性教义和社会教义之源头,是塑造巴哈伊社团生活的律法和机构之权威,是将巴哈伊社团凝聚为地球上地理分布最广、种族多样性最大的人类组织体的团结之希望。巴哈伊信仰的名字来源于巴哈欧拉,全世界数百万巴哈伊每日向上帝祈祷时心思所系的圣地也是巴哈欧拉的安息之所。

这些情况所无法削弱的事实是:这新信仰是诞生于那笼罩巴布的短暂使命期的血腥和恐怖之中的,巴布和祂那群英勇信徒的生命中所展现的自我牺牲精神一直在激励巴哈伊将信仰传播到全世界。巴布所启示的祈祷文和大量著作,是各地巴哈伊的礼拜生活的一部分。巴布使命期内的大事件已成为数以万计的地方巴哈伊社团每年庆祝的圣日。在卡尔迈勒山坡上,那金色圆顶的巴布陵殿,即其遗骸的安放之所,耸立于巴哈伊信仰国际活动的行政中心属下的宏伟建筑和花园之间。

然而,在当代公众对巴哈伊社团及其诸多活动的意识之中,巴哈欧拉的生平和事迹极大地遮蔽了巴布的生平和事迹。从某种意义上讲,这种情形也是自然而然的,鉴于巴哈欧拉的主要地位就是兑现巴布的承诺和充当巴哈伊信仰之进步的设计师。不过,在一定程度上,这种情形也反映了新宗教从默默无闻到登上历史舞台的缓慢得令人心痛的过程。对此,英国历史学家阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)的评价极有见地,他将巴哈伊信仰在大多数西方国家得到的认识程度与基督传教团在基督逝世后大约300年间对罗马帝国的知识阶层所产生的有限影响作了类比。既然过去几十年中巴哈伊社团的大部分公共活动都集中在介绍巴哈欧拉带来的福音、阐述其社会教义对于社会生活的意义这一艰巨任务上,那么该信仰的19世纪波斯起源就很容易在公众的意识中被暂时忽略了。

即便对于巴哈伊来说,接受我们这个时代见证了两位几乎同时降临的上帝使者的出现

这一超乎寻常的观念,也仍然是一种挑战。巴哈欧拉描述说,此现象是这新宗教的显著特色之一,也是上帝为人类之统一和全球文明之建立所设定的大计划的核心奥秘。1

在巴哈伊的文明演进观中,有一个根本性的类比是在巴布和巴哈欧拉的著作中都出现过的。它将人类种族逐渐走向文明的过程和人类的任一个体必将经历婴儿期、儿童期、青春期和成年期的过程作了类比。这一观念有助于巴哈伊看清楚其宗教的两位创始人的先后使命期的关系。

巴布和巴哈欧拉都说——前者说得含蓄而后者说得明确——人类种族正站在其集体成熟期的边缘。巴布的地位是上帝使者,除此之外,祂的来临还标志着人性的完善过程终成正果——而这是几千年里神圣启示的培养所带来的。在此意义上,祂的来临可被视为人类肩负起成熟之责任时所必须迈过的大门。其出现之短暂本身似乎就象征着过渡期的相对突然性。2

在个体层面,只要一个人在自身发展过程中跨过了成熟期的关键门槛,挑战与机遇就会向其致意。人类个体生命中新出现的潜能,现在必须体现为长年累月的责任与成就:责任与成就,必须通过婚姻、职业、家庭和服务社会来实现。而在人类集体生命中,这是巴哈欧拉——这位世界上所有宗教的经文中所预言的上帝的普世使者——的使命。

然而,直到19世纪末,在大多数意识到此新宗教之存在的西方人中,巴布一直被视为此新宗教的中心人物。法国文学批评家儒勒·布瓦(Jules Bois)在1925年的美国期刊《论坛》(Forum) 上发表文章回忆19世纪末巴布的故事对于欧洲教育阶层的观念产生的深刻影响:

全欧洲都激荡着怜悯和义愤……在我们这一代文学家中,巴布殉道的故事在1890年的巴黎,就像1850年他死亡的消息最初传来的时候一样,依旧是个新鲜的话题。我们写诗纪念祂。萨拉·伯恩哈特(Sarah Bernhardt)恳求卡蒂勒·孟戴斯(Catulle Mendès)根据这一历史悲剧创作一出戏剧。3

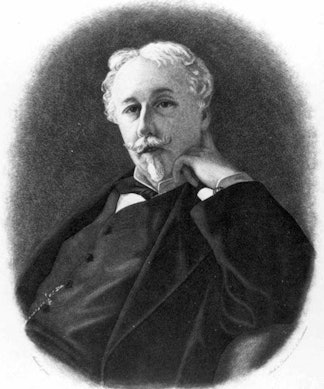

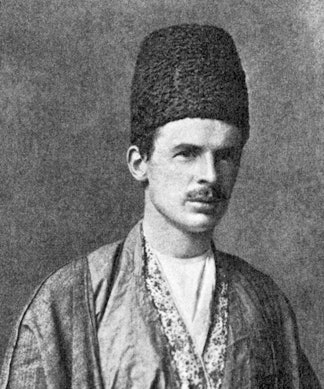

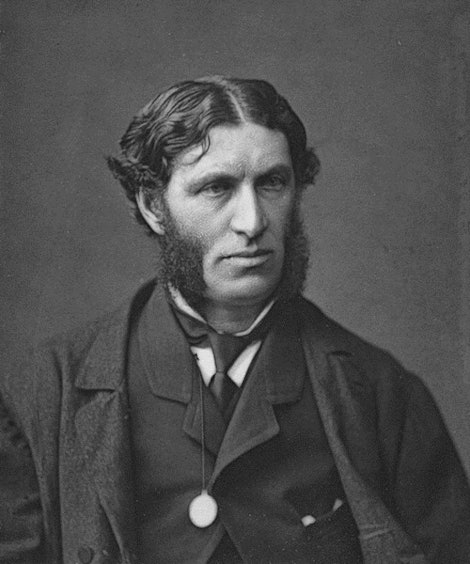

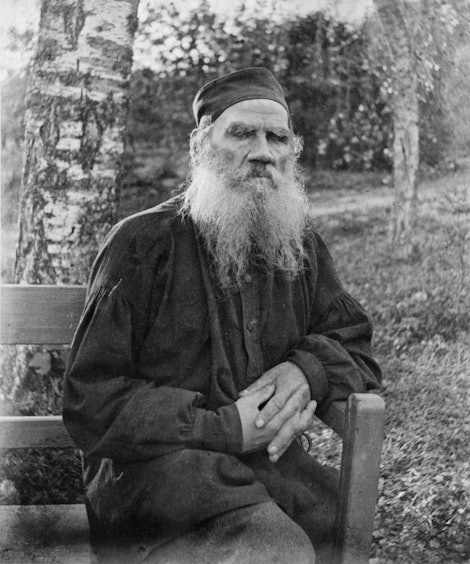

众多作家,如约瑟·阿瑟·得·戈宾诺(Joseph Arthur de Gobineau)、爱德华·格兰维尔·布朗(Edward Granville Browne),欧内斯特·雷南(Ernest Renan)、阿莱克桑卓·吐曼斯基(Aleksandr Tumanskiy)、A.L.M.尼古拉斯(A.L.M. Nicolas)、维克多·罗森(Viktor Rosen)、克莱蒙·华特(Clément Huart)、乔治·库兹恩(George Curzon)、马修·阿诺德(Matthew Arnold)、列夫·托尔斯泰(Leo Tolstoy)等,都受到了19世纪中叶发生在波斯的这出灵性戏剧的影响。直到本世纪初巴哈伊圣道

这个早在1860年就已被新信仰采用的名字才取代了西方通用的巴比运动

这一名称。4

有人认为如此情形实属必然,这无疑反映出巴布短暂而波澜壮阔的一生几乎高度契合并体现了19世纪上半叶主导欧洲人思想的那些文化理想,并在后来的几十年中对于西方人的想象力产生了多么强大的影响。在19世纪的前五六十年中,通常用来形容欧洲文化和智识发展的概念是浪漫主义。到本世纪初,欧洲思想开始超越其启蒙运动 以来的枯燥的理性主义和机械主义的先入之见,趋向于探索存在的其他维度:审美的、情感的、直觉的、神秘的、自然的

、非理性的

多种维度。文学、哲学、历史、音乐和艺术都强烈地响应,并逐渐对于大众思维产生了同化的影响。

在英格兰,这种趋势从世纪之初已逐渐增强,其结果之一是抒情诗的涌现——这也许是英语文学史上最辉煌的抒情诗创作浪潮。在此之后的二三十年中,这些早期认识在西欧各地都得到了强有力的回应。一种重组事物的新秩序,一个全新的世界,已近在咫尺,只要人有胆识去践行时代之所需。诗人、艺术家和音乐家,经此前几十年知识阶层的剧变而获得了思想解放,将他们自己视为传达那潜藏在人类意识之中并渴求得到表现的人类巨大创造力的声音,视为塑造新的人性观和社会观的先知

。由于传统宗教的正确性现在蒙上了怀疑的阴影,来自古典时代的神秘人物和事件被唤醒,成为表达这种英雄主义理想的工具:

要承受那希望眼中永无尽头的痛苦;

要原谅比死亡和黑夜还要黑暗的冤屈;

要反抗那貌似全能的力量;

要爱,要忍耐;要希望,直到希望

从自己的废墟中创造了它所遥望的事物……

这,惟有这,才是生命,欢乐,帝国和胜利。5

在美洲,同样的渴望也在内战即将爆发之前苏醒了,并将在公众意识中留下不可磨灭的印记。所有的超验主义者都被东方神秘主义文学深深吸引了:《薄伽梵歌》、《罗摩衍那》、《奥义书》以及伊斯兰大诗人鲁米、哈菲兹和萨迪的作品。这种影响在爱默生的《神学院献辞》这一名篇中可见一斑::

我期盼着一个时刻,那至高圣美,那陶醉了这些东方人的灵魂——主要是希伯来人的灵魂——并借这些东方人的唇舌宣讲神谕的至高圣美,也能在西方宣讲……我期盼着一位新导师,他恪守那些光明闪耀的律法达到极致,以至于他能够看见律法的圆满;……他看见这世界乃是灵魂的镜子;他看见心灵的纯洁如同引力法则一般;他还让人们看到义务与科学是同一件事,义务与美是同一件事,义务与欢乐是同一件事。6

早期浪漫乐观主义曾经激发了革命的热情,可是在后来的若干年中,它却越来越深地陷入接连不断的失望和挫败的泥淖中。在科学和技术改变的压力之下,启蒙理论最初催生的唯物主义哲学文化,逐渐实现了自身的固化。到世纪中,战争和革命动乱进一步导致了现实主义

的情绪,即承认伟大理想必须设法与顽固的人性相妥协。

可是,即使在维多利亚时期公共对话的相对清醒氛围中,浪漫主义的渴求在西方意识中仍然保留了强大的影响力。它们产生了一种灵性冲动的易受力,它虽然不同于世纪初若干年所呈现出来的接受力,却开始影响广大公众。如果说普罗米修斯这一革命人物已不再符合英语世界对时代的理解,那么亚瑟传奇则吸引了大众的寄望,它融合了青年期的理想主义与成熟期的洞见、恰到好处地俘获了数百万人的想象力:

旧秩序变了,让位于新秩序;

上帝实现自己的承诺有多种方式,

以免一种优良传统腐化整个世界。7

随着19世纪后期西方人越来越熟知巴布的故事,祂的形象对于这种文化环境中形成的思维来说,自然有一种不可抗拒的吸引力。尤其吸引人的是祂生命的纯粹,那是一种一尘不染的品格的高贵,正是这种品格的高贵征服了祂的许多同胞——他们中间许多人起初是质疑者或敌对者,最后却留在祂身边,为祂的圣道献出了自己的生命。巴布对祂的首批门徒所说的话,就表明了祂为响应其号召者所设立的道德标准:

清洗你们的心,涤除那尘俗的欲望,让那天使的美德作你们的装饰。…… 满足于空洞无聊之顶礼膜拜的时代已然结束。此时刻已来临:惟动机纯洁并经无瑕行为证明者,始能升近至高者的宝座,承蒙祂的悦纳。……恳求主,你们的上帝,不要赐给你们那些可能把那流经你们的恩典从纯洁变得污浊、从甘甜变得苦涩的尘间的羁绊、俗世的爱欲和短暂的追求。8

心灵的纯洁,与西方观察者所深深景仰的自我牺牲的勇气和意愿相得益彰。欧内斯特·雷南等人的评论,顺理成章地将巴布的生平与基督耶稣的生平相提并论。正如巴布生命的最后时刻那异乎寻常的一幕所令人信服地展示的9,巴布本来可以利用其敌对者的愚蠢和群众的迷信,轻而易举地解救自己并反过来掌控那些迫害他的人。祂不屑于此,一旦遵照上帝的意志圆满地完成了祂的使命,祂就心甘情愿地慷慨赴死。祂那些摆脱了一切尘世牵绊的追随者们,遭到敌对者残忍的屠杀——这些敌对者曾对着古兰经起誓决不伤害他们的性命与名誉,却可耻地连他们身后的妻儿也不放过。雷南写道:

为了祂,成千上万的殉道者欣然赴死。巴比教徒在德黑兰遭遇大屠杀的那一天也许是整个世界历史上绝无仅有的。那一天在德黑兰的街道和集市上发生了围观群众也许永远无法忘记的景象……孩子们和女人们一边前行,一边高唱经文:‘确然,我们来自上帝,也将归向上帝。10

这段法文原文是:Des milliers de martyrs sont accourus pour lui avec l’allégresse au devant de la mort. Un jour sans pareil peut-être dans l’histoire du monde fut celui de la grande boucherie qui se fit des Bábís, à Téhéran.On vit ce jour-là dans les rues et les bazars de Téhéran,dit un narrateur qui a tout su d’original,un spectacle que la population semble devoir n’oublier jamais. … Enfants et femmes s’avançaient en chantant un verset qui dit: En vérité nous venons de Dieu et nous retournons à Lui.

心灵的纯洁和道德勇气,恰好契合大多数西方观察者所倡导的理想主义。到19世纪时,巴布所宣教的波斯,这个曾经一度世界上最伟大的文明之一,已堕落到了让外国来宾绝望和鄙视的地步。一群无知的、冷漠的、极度迷信的人民,乃是极度腐败的穆斯林教士和残酷的卡扎尔王朝沙王政权的受害者。大体说来,什叶派伊斯兰已堕落为一群迷信和愚昧的教条主义的乌合之众。当权者一时的心血来潮,即可左右人民的生命与财产安全。

S就是这么一个社会,巴布呼吁其反省和自律。一个新时代已经来临;上帝要求心灵的纯洁胜过宗教的例行公事,而那种心灵的纯洁是一种必须与日常生活所有方面的洁净相辅相成的内心状态;真理不是靠盲目的模仿而是靠着亲身实践、祈祷、默思和解脱贪欲才能达成的目标。穆拉·侯赛因-伊-布什鲁伊(Mullá Husayn-i-Bushrú’í)描述他与巴布的初会对他个人的影响的文字,充分体现了西方作家戈宾诺、布朗和尼古拉斯等人后来从追随巴布的幸存者那里听闻的叙述的性质:

我觉得自己充满了如此的勇气和力量,即使这个世界、这世上所有的民族和君主都起来反对我,我也能够承受他们的攻击,哪怕我孤身一人,也将刚强不屈。这宇宙仿佛只是我掌握中的一把尘土。我仿佛是那加百列化身的声音,召唤全人类:觉醒吧,看呐,晨光已破晓!11

欧洲观察者在巴布殉道许久以后访问波斯时,仍然为这个国家的巴哈伊社团在道德上的出类拔萃所震撼。布朗在向西方读者解释巴哈伊教育活动在波斯民众中取得的成功时,拿基督教传教士的无效努力做了对比,他这样说:

然而对于西方观察者来说,最强烈地吸引其注意力的是巴比教徒的极度真诚,他们那毫不畏惧因自己的宗教而遭遇死亡和酷刑的大义凛然,他们对于自己信仰之真理的确信不疑,他们那普遍受到敬佩的善待人类、特别是善待其教友的行为。12

巴布这个人物也强烈地吸引着浪漫主义所唤醒的审美情感。在祂的国人之中,除了那些地位因祂的使命而受到威胁的人,所有见过祂的人留下的现存叙述都众口一词地描述祂这个人和祂的一举一动的非凡之美。祂的声音,特别是在祂吟唱祂所启示的书简和祷文的时候,自有一种征服人心的甜美。甚至祂的衣服和祂的简朴家居所体现出的雅洁程度,似乎也反映着那如此强烈地吸引其访客的内在灵性之美。

需要特别指出的是巴布思想的独创性和祂所选择的表达方式。历经19世纪所有的跌宕起伏,欧洲思想仍然继续执着于命运之人

这一理想——命运之人全凭自己那无拘无束的天才的创造性力量,就能为人类事务划出一条新的轨道。在世纪之初,拿破仑·波拿巴似乎是这一现象的标志,就连他对这一理想的背叛所带来的幻灭都未能击退个人主义的洪流——而浪漫主义运动为这个世纪、为我们自己留下的主要遗产,正是个人主义。

在巴布的著作中出现了一以贯之的探索宗教真理的新方法。其毫不遮掩的大胆,是祂在统治19世纪波斯所有严肃对话的蒙昧主义穆斯林神职人员中间激起强烈反对的主要原因之一。与这些极具挑战性的理念相得益彰的,是其所采用的极具创新性的语言。

在其文学形式上,阿拉伯语具有一种近乎催眠功效的美感——这种用古兰经的语言传达的美感达到了崇高的境界,古往今来所有的穆斯林都认为这是凡人无法模仿的。对于所有的穆斯林来说,无论他们所属的教派、文化和民族如何,阿拉伯语都是近乎完美的启示之语言。古兰经之神圣起源的证据,主要的并不在于其文学特色,而是在于其经文具有改变人的行为和态度的能力。尽管巴布与基督耶稣和穆罕默德一样,几乎没有接受过什么正规学堂教育,祂却根据论题的需要,交替使用阿拉伯语和祂的母语波斯语。

对于他的闻道者来说,巴布的灵性权威的最戏剧性征象是:人类的耳朵在1200多年里第一次有幸又听闻那无法模仿的启示的声音。实际上,在一个重要的方面,古兰经已被超越。充满了震动人心之力量的书简、默思和祷文,毫不费力地从巴布的唇舌间流淌而出。在仅仅两天的时间内,祂的著作就在数量上超过了整本古兰经——穆罕默德在23年的时间内倾吐的先知话语的成果。在反对祂的神职人员之中,没有人胆敢接受祂的公开挑战:真确的,我们已使启示之言作我们给你的讯息的证词。

也就是说,在古兰经里,真主已经明确地提出,经书之威力的奇迹

就是祂唯一的证据。你们能够写出跟这些经文匹配的一个字母吗?那就拿出你们的证据吧……

13

然而,尽管巴布有能力选择使用传统形式的阿拉伯语,在祂的讯息需要以其他方式传达时,祂却能毫不犹豫地抛弃这些阿拉伯语常规。每当祂发觉现有的词语已不足以表达祂积极倡导的灵性真理的革命性新概念,祂便自由地创造新词、新的语法结构和已有表达方式的其他变体。饱学的什叶派穆智台希德在大不里士审判巴布时(1848年)指责祂违反语法规则,而巴布则提醒那些追随祂的人说,上帝之言是语言的创造者,一如上帝之言亦是其他一切事物的创造者,而上帝是根据祂的目的来塑造祂的语言。14经由上帝之言的力量,上帝说有

,一切便有了。.

这原则与先知启示的宗教一样古老——甚至可以说,这原则是先知启示的宗教的核心所在:

太初有道,道与神同在,道就是神。……万物是借着祂造的;凡被造的,没有一样不是借着祂造的。……祂在世界,世界也是借着祂造的,世界却不认识祂。15

巴哈欧拉在其主要著作《四谷经》(The Four Valleys)的某一段里,提及上帝使者来临时人类所作出的反应蕴藏着何等深意。祂引用波斯诗人的诗句说:

有则故事讲述了一位神秘悟道者在一位博学的文法家的陪同下开始了一个旅程。他们来到庄严之海的岸边。悟道者全然信任上帝,立即纵身跳进波涛之中,可文法家却困惑地站在那里,迷失在宛如写在水上的字句般的思绪里。神秘者对他呼喊:你怎么不跟上?文法家回答说:兄弟啊,我能怎么办呢?因为我不敢前进,我就必须再次返回。于是,悟道者喊道:抛弃你从西拜韦伊、高莱韦伊、伊本-伊-哈吉卜、伊本-伊-马利克那里学到的东西,越过水面。

人必须装备的,是超脱,而不是语法规则:

因此,归于虚无吧,然后越过此海而毫发无伤。16

对于那些年轻的、热切响应巴布之讯息的神学院学生来说,巴布所用语言的创新性不但没有成为他们理解其讯息的障碍,反而标志着巴布所宣告的神圣使命的另一难以抗拒的特色。这种语言的创新性挑战着他们去打破熟知的认知模式、去扩展其智识能力、去发现这新启示中真正的灵性自由。

对于巴布后来的欧洲崇拜者来说,无论祂著作中的某些内容多么令人困惑,他们都将祂视为一个独一无二的人物,一个在自己的灵魂里发现了超绝的新现实之异象的人,一个毫不犹豫地为义之所向而采取行动的人。他们的大多数评论都趋向于反映维多利亚时代的二元论思维框架,并被描述为这些作者们对于那些他们认为重要的宗教和文化现象所作的科学性的观察。例如,在剑桥学者爱德华·格兰维尔·布朗的《一位旅行者的叙述》A Traveler’s Narrative中,他不厌其烦地解释自己为什么要花费如此心血研究巴比运动:

在此,他[宗教学生]可以深入思考那些随着时间的流逝而演变成英雄或半神却尚未被神话和寓言遮蔽的人物;他可以通过那些同时发生却又相互独立的证词,审视那离奇而突然爆发的热情、信仰、虔诚的奉献和不屈的英勇——甚至狂热(如果你坚持要用这个词的话),而我们的积习总是将那种爆发与人类的早期历史联系在一起;一言以蔽之,他甚至可以见证一种完全可能在世界各大宗教中赢得一席之地的信仰的诞生。17

然而,这种现象所产生的星火燎原般的影响——即使对于一位谨慎而经过科学训练的欧洲知识分子来说,即使在数十年后——在布朗于1892年、即巴哈欧拉逝世的那一年发表的主要文章 世界宗教体系 的结语中,仍然可见一斑:

我相信我已充分说明了这个宗教所要达成的目标,这些目标绝不偏狭,堪配其创始人及其追随者崇高的自我牺牲和英勇。正是这些人的生命与死亡,他们那永不消减的希望,他们那永不冷却的热爱,他们那永不动摇的坚定,为这一奇妙的运动打下了它独一无二的品格的烙印……他们所承受的,并非容易承受之事;他们认为值得为之牺牲生命的东西,当然值得我们去尝试理解。我既未提及巴比信仰将对未来产生的巨大影响——对此我深信不疑,亦未提及巴比信仰可能为一个垂死的民族注入的生命的气息;因为无论其成功还是失败,巴比殉道者的英雄精神都是一种永恒的、不可磨灭的东西。18

这种印象太强大了,以至于大多数西方观察者过于迷恋巴布其人其事,而忽略了巴布的目的。布朗本人虽然因其调查而成为研究巴比运动的第二代欧洲权威中的佼佼者,却仍然未能理解巴布的使命是为巴哈欧拉的工作铺设道路,亦未能理解巴哈欧拉在这条道路上所取得的成就代表着巴布的最终胜利,证明着巴布的正确。19法国作家尼古拉斯(A.L.M. Nicolas)则幸运得多,其部分原因仅仅是因为他活得足够长,因而得益于更广阔的历史视野。他最初是敌视巴哈欧拉取代

巴布的,但最终却理解了巴哈伊的这种观念,即巴布是两位接连出现的上帝显圣之一,这双显圣的联合使命是促成地球的统一与和平。20

这一简短的历史框架将有助于理解巴布教义的要旨。从某种意义上讲,祂的讯息是足够清楚的。正如祂反复强调的,祂的使命期的目的和祂所有努力的目标是宣告上帝将昭示天下者

(Him Whom God will make manifest)——人类历史上各时代的宗教经书所预言的上帝的普世显圣——即将来临。实际上,巴布所启示的所有律法都意在帮助祂的追随者做好准备,在那应诺者来临的时候,能够认出祂并服务于祂:

以上帝将昭示天下者的名义,我们已种植了巴扬花园[即巴布启示],并已恩准你们居住其中,直至那上帝将昭示天下者显现之时;……21

巴布的使命期是要帮人类做好准备,迎接一个转变时代的来临——这是聆听祂教诲的那一代闻道者所能理解的最重要的事情。他们的责任是净化自己的心灵,这样他们就能够认出全世界都在等待的那个应诺者,并为上帝之国的建立而服务。因此,巴布才是普世期盼已久的上帝之化身将要从中出现的门

。.

在上帝将要昭示天下者出现时,博学者中最出类拔萃者和人间最卑微者,都要受到审判。多么常见啊,地位最低微的人承认了真理,而最博学的人却仍陷于障蔽之中。22

值得注意的是,巴布最初提及那应诺的拯救者,是在祂的第一部主要著作《伽瑜姆勒·阿斯玛》(Qayyúmu’l-Asmá’)中,其中部分段落启示于祂宣示自己使命的那个夜晚。整部著作从表面上看是古兰经中《约瑟章》的一个评注集,巴布解释说《约瑟章》预示着神圣的约瑟

——那即将兑现古兰经及过往所有其他经书所承诺要来的上帝之遗迹

Remnant of God

——的来临。《伽瑜姆勒·阿斯玛》比任何其他作品都更有力地向巴比教徒证明了其作者所自称的先知身份,并在巴比执教期的早期,充当着巴比社团的古兰经或圣经的作用。

东方之民和西方之民啊!愿你们敬畏上帝,就真约瑟之圣道,不要将祂贱卖, 换取你自标的低价或私有的微财,好让你们能够实实在在地蒙祂赞美,被归入靠近此门肃立的虔诚者之列。23

1848年,就在巴布殉道前两年,祂启示了《巴扬经》,这部书将被用作祂律法之主要典藏和祂神学教义的最全面表述。从本质上讲,这部书是给那即将来临的应诺者的一份更大的献礼,只是在这部书里那应诺者有了不一样的名称:上帝将昭示天下者。

这个名称在书中出现了约300次,几乎在每一章中都会出现,无论各章表面上的主题是什么。《巴扬经》及其包含的全部内容都取决于上帝将昭示天下者的意志;整部《巴扬经》所包含其中的实际上不过是对祂的赞颂

;《巴扬经》是其作者送给那上帝将昭示天下者的一份微薄的礼物

;到达祂的尊前就是到达上帝的尊前。祂是真理之阳

,真理之临

,真理之点

,真理之树

24

我凭着上帝那最崇高、最荣耀者的最神圣本质起誓,当那上帝将昭示天下者显现时,精读一千遍《巴扬经》不如精读那由上帝将昭示天下者所启示的一行经文。25

有关这个主题的某些最强有力表述,就包含在巴布直接写给上帝不久将昭示天下者的书简中:

从彻底的空无中,伟大而全能的主宰啊,祢已通过祢的大能的天威,造生我并提升我来宣扬这启示。除祢之外,我无所信赖;除祢的意志外,我别无其他意志。祢真确是那满足一切者,在祢身后屹立着真正的上帝,那守护万物者。26

除了这一中心主题外,巴布的著作对于那些即使精通波斯语和阿拉伯语的西方学者来说,还有一个令人却步的问题。在一定程度上,这是因为这样一个事实:这些著作常常阐述什叶派伊斯兰神学的细枝末节,因为这些细枝末节对于祂那些思维完全局限在这个狭隘的智识世界、无法接受其他思想的闻道者来说是无比重要的。随着巴哈伊社团继续扩大、其对于社会生活的影响渐趋巩固,研究这些著作中有序组织起来的灵性原则,无疑将占据几代博士候选人的精力。对于那些率先接收到这些著作的巴比教徒来说,它们之所以如此重要,就在于它们展示了巴布能够驾轻就熟地阐述最深奥的神学问题,而同样是这些神学问题,却要那些反对祂的神职人员耗费许多年去刻苦学习和争论。其作用是帮助巴布的追随者消除盛行的伊斯兰神学系统赖以存在的智识基础。

巴布著作的一个相对容易理解的方面是其中包含的律法。显然,巴布所启示的是一个完整律法体系的诸多根本要素,既涉及日常生活问题,也涉及社会组织问题。任何一个西方读者,甚至是对巴比教历史有粗略了解的西方读者,都会立即想到这样一个问题:这一虽然松散、却完全可能统领数百年的律法体系,很难与巴布一再重申的、上帝将昭示天下者

很快将要出现并建立上帝之国的基础这一预言相互调和。虽然没有人知晓祂来临的确切时刻,巴布却向祂的几位追随者保证,他们将活到看见那上帝将昭示天下者,并为祂服务。隐语第九年

、第十九年

更是增强了巴布社团内部的期待之情。

要了解《巴扬经》之律法在当时的重要性,我们必须向别处寻找答案。伊斯兰的常规,特别是在什叶派的形式中,已变成须谨小慎微地服从那些由一代代穆智台希得无休无止地阐释过又僵化执行的琐细训令和规定。伊斯兰教教法体系实际上是神职人员的权威的化身,它不仅对于广大民众来说是权威的化身,对于君主政体本身来说亦是如此。它包含了人类所需要或能使用的一切。上帝之口已封起,直到诸天撕裂、山峦消逝、海洋沸腾、号角将死人从他们的坟墓里惊醒、上帝将在成群列队

的天使的包围下降临

的审判日。

对于那些承认巴布的人来说,《巴扬经》的律法条款,抛开了整个伊斯兰教法体系,从而一举粉碎了神职人员的体制性权威。上帝重新发言了。27面对一个自称是以先知名义行事的过时宗教集团的挑战,巴布通过全面行使伊斯兰专为诸先知保留的权威与权力,来证明自己的主张的合法性。这一行为比祂使命期内的任何其他行为都大胆,而正是这种大胆让祂付出了生命的代价,可是其成效却是解放了祂的追随者的思想和心灵,这种影响力是无与伦比的。《巴扬经》的许多律法不久将被巴哈欧拉在《亚格达斯经》28中所制定的律法取代或大改,从历史的角度来看,从将接受新启示的广大巴比教徒的眼光来看,只要巴布的目的达到了,其律法被取代或大改其实并不重要。

有鉴于此,巴布处理某些问题的方式就值得注意了:有些问题在祂的使命期内并不存在,但是如果不予处理,就有可能变成其事业的严峻障碍,因为这些问题顽固地扎根在穆斯林的宗教意识中。例如,圣战的概念,这是古兰经中定下的诫命,是所有身体健全的男性穆斯林应尽的义务,履行这一义务在伊斯兰社会中历来处于重要地位。在《伽瑜姆勒·阿斯玛》中,巴布审慎地提及一种形式的圣战,那是祂所自居的先知地位才具有的特权之一。然而,祂规定任何参与圣战的行为都以祂本人的许可为先决条件——而祂,却拒绝给予这种许可。接下来,《巴扬经》这部正式颁布的、标志着新启示之律法的著作,对于一个长久以来貌似关乎履行上帝之意志的核心问题,却只是一笔带过。因此,巴布的追随者在去波斯各地宣扬新启示时,才觉得在受到攻击时有权自卫,但是他们的新信仰却并不包括为强迫他人改变宗教可以发动战争

的旧伊斯兰训令。29

从历史的角度来看,这些严苛的律法,其意图显然是要制造一种灵性鼓动的效果,就此而言它们是极其成功的。由于巴布清晰地预见到了祂所开启之航线的方向,祂帮助其追随者们做好准备,通过一种包含了祈祷、冥想、自律与和睦的社会生活的严苛修行之道,来迎接他们投身巴布使命所将带来的不可避免的结果。

然而,《巴扬经》的规定远远不止是那些当务之急。因此,当巴哈欧拉承担起建立新启示的道德和灵性基础这一任务时,祂的建设工作直接就在巴布的工作成果上进行。《亚格达斯经》,巴哈伊纪元的母书,虽然并未以一套系统法典的形式呈现,却为巴哈伊集成了其信仰的主要律法。有关个人行为和社会实践的指引,一段段架构出来,召唤读者去迎接一种具有挑战性的、有关人之本性和使命的新观念。一位19世纪的俄国学者是最早尝试翻译此书的人之一,他将巴哈欧拉手书《亚格达斯经》比作一只鸟,一时翱翔于天国的巅峰,一时降落到尘世,触及日常需要的朴素问题。

任何人只要审视《亚格达斯经》的条款,就能立即发觉它与巴布著作的联系。《巴扬经》中与未来时代无关的律法全部被废除了。其他规定则被重新制定,通常是放松其要求和放宽其实施。《巴扬经》仍有些其他条款被几乎原封不动地保留下来。这方面最明显的例子就是巴哈欧拉采纳了巴布的历法,其中每年有19个月,每月有19天,并设定了四或五天的闰日

,用来进行社交聚会、慈善之举、亲友相互赠送礼物等。

除了《巴扬经》的具体律法之外,巴布的著作还包含着新的灵性视角和观念的种子,这些都将赋予全世界巴哈伊事业以活力。从穆斯林普遍接受的真主唯一且超验

的信仰出发,巴布一针见血地切中12个世纪以来伊斯兰历史中积累下来的、相互矛盾的教条和神秘主义猜想的大杂烩的要害。上帝不仅是唯一和独一的;祂还是彻底不为人类所知的存在,且将永远如此。在万物的创造者和创造者的创造界之间没有直接的连结。

接近存在界背后的神圣实在的唯一途径,是通过上帝派来的承前继后的信使。上帝以这种方式向人类显示

祂自己,正是在上帝的显示者这个圣人身上,人类的意识可以觉知到神圣的意志和神圣的属性。经书里所描述的遇见上帝

、认知上帝

、崇拜上帝

、服务上帝

,是指灵魂认识到新启示的反应。上帝之使者的来临本身就是审判日

。因此,巴布否认苏菲信仰所认为的通过冥想和深奥的修行个人可能与那神圣存在神秘融合的信条:

不要再自欺了,你们修习美德不是为了上帝。因为如果你们真的是为上帝做你们的工,你们就将为上帝将昭示天下者做你们的工,就将弘扬祂的名。……深思片刻吧,以免你们被那帷幕隔绝,使你们见不到祂,那启示之阳。30

巴布不仅远远甩开了诸先知的承前启后

终结于穆罕默德的使命期这一正统伊斯兰概念,还宣称上帝的启示是一种循环往复的、永不终结的现象,其目的是为了达成人类的逐步训练和发展。随着人类的意识认识和回应每一位神圣使者,人类自身潜藏的灵性、道德和智识能力将稳步发展,就这样为其认识上帝的下一位显圣做好准备。

上帝的显圣——包括亚伯拉罕,摩西,耶稣、穆罕默德在内——在本质上是同一的,尽管其人身不同,其关于不断演进之人类社会的社会教义亦有差别。每一位显圣都可以说是拥有两种地位

:人性和神性。每一位显圣都带来了两种证据,来证明自己的使命:祂本人和祂所教导的真理。这两种证据的任何一种,对于任何真诚探询的灵魂来说,都是充分证据;关键是动机的纯洁,而这种品质是巴布的著作中格外重视的。通过信仰、理性和行为的合一,每个人都能够借着上帝的确认达到为自己所谋者,亦为他人谋

的发展境界。

那些真诚相信使者、追随使者之信仰的人,都在这信仰的帮助下做好准备,去认识来自同一神圣源头的下一个启示。因此他们是上帝之言的渠道,借助这渠道上帝之言持续实现其在人类生活中的目的。这是过往宗教中所说的复活

的真正含意。类似地,天堂

和地狱

不是地方,而是灵魂的状态。一个人认识了上帝的启示并开始了完善自身本性的进程,就进入

了这个世界的乐园,而这个进程是永无止境的,因为灵魂本身是不灭的。同样地,上帝的惩罚是否认上帝的启示、拒不服从律法

这一行为本身所固有的,因为律法的运行是任何人都无法逃脱的。

巴布著作中的这些概念,可以上溯到早期宗教经书中的多处明示或暗示。然而,上文所述清楚地表明,巴布将这些概念放在一种全新的语境中,并从中揭示了不同于以往任何宗教体系所作的释义。

巴布著作中的这些概念,可以上溯到早期宗教经书中的多处明示或暗示。然而,上文所述清楚地表明,巴布将这些概念放在一种全新的语境中,并从中揭示了不同于以往任何宗教体系所作的释义。巴布将祂的教义形容为打开古兰经和新约中所说的密封的美酒

。上帝之日

所预示的不是世界末日,而是循环更新。地球将持续存在,人类种族亦将持续存在,并且人类的潜能将因回应那神圣者持续不断的脉动而与时俱进地展现出来。所有民族在上帝眼中都是平等的,人类种族进步到上帝将昭示天下者即将来临的今时今日,既不需要也无余地容纳特权神职阶层。祂鼓励信徒看清经书中以往被视为超自然或魔幻性事件的段落的寓言性意图。正如上帝是同一位,现象性的实在也是同一个由那神圣意志激发的有机整体。

这种关于宗教真理之本质的渐进性和高度理性的观念,与19世纪什叶派伊斯兰所表述的观念,实在有天壤之别。正统什叶派的可能后果,在今天伊朗的伊斯兰共和国政权中已曝露无遗,正统什叶派的最根本做法是按字面意思去理解古兰经,执着于一丝不苟地遵守伊斯兰教法,相信个人的救赎来自效法

神职导师,笃信伊斯兰是真主给这个世界最后的、满足一切的启示。对于这种如此僵化的、一成不变的思维定势来说,哪怕是对巴布的教义进行一丝一毫的认真思考,都将产生难以想象的后果。

巴布的教义,比如《巴扬经》的律法,不是以组织有序的阐述形式来表达的,而是蕴含在祂那鸿篇巨制之中阐述广博的神学和神秘问题的篇章内。是巴哈欧拉将这些分散的真理和准则,比如《巴扬经》中的律法,吸收、重构并融合在自己的著作中,形成了一个统一的、连贯的信仰系统。此题目远远超出了本篇短文的范围,但是读者在巴哈欧拉的主要教义著作《伊堪经》(笃信经

)中不仅能找到巴布教义的回响,还能发现其核心观念的一以贯之的详细阐述。

最后,巴布著作的一个显著特色是它预示了西方各族人民

所要承担的使命,并表达了对于完成这一使命所需的品质的敬意,这也成为巴哈伊信仰和历史的一个重要元素。这也和祂所处时代的伊斯兰世界盛行的对于西方人和异教徒

的公然鄙视形成了鲜明的对比。例如,西方的科学进步格外受到赞赏,思想开明和重视清洁这两项巴布认为西方人整体表现出来的趋向,也是如此。祂的欣赏并非笼统之词,而是触及邮政系统和印刷设备这样的凡俗事务。

在巴布使命期的初始,伽瑜姆勒·阿斯玛

号召西方各族人民

起而离开自己的家园去弘扬上帝之日:

成为上帝那同一且不可分割的宗教的真兄弟吧,摆脱分别心,因为上帝真的希望你们的心能够成为明镜,照耀你们信仰中的兄弟,这样你们就会发现在他们身上有你们自己的镜像,在你们身上有他们的镜像。这是那全能上帝的真道……31

巴布在大不里士受审期间,曾向一位为祂医治刑伤的英国医生表示,终有一日西方人也将拥护祂使命的真理,对此祂充满信心。

巴布在大不里士受审期间,曾向一位为祂医治刑伤的英国医生表示,终有一日西方人也将拥护祂使命的真理,对此祂充满信心。这一主题在巴哈欧拉的著作中有了更强烈的表达。一系列书简

都在召唤欧洲统治者,如维多利亚女王、拿破仑三世,威廉一世、沙皇亚历山大二世等,去秉公审视上帝之道

。英国君主因其政府在整个帝国境内废除奴隶制度及建立宪政而受到盛赞。在这些书信中所包含的最非同寻常的主题也许是一篇给美洲统治者及其境内各共和国总统

的近乎谕令的召唤。祂号召他们用正义之手给受侵害者敷伤

,用他们的主的诫命之杖去粉碎那兴起的压迫者

。32

预见到西方各国各民注定要为建立新世界秩序之机构而做出决定性的贡献,巴哈欧拉写道:

在东方,祂的启示之光已破晓;在西方,祂的统权之象已显现。人们啊,在你们心中对此深思吧……33

为巴布和巴哈欧拉之使命的这一独特方面奠定基础的责任,后来被转移到阿博都-巴哈身上。在1911-1913年访问西欧和北美期间,阿博都-巴哈高度赞扬西方所取得的物质成就,并迫切地呼吁应有灵性文明

的根本原则与之相平衡。

在第一次世界大战期间,回到圣地的阿博都-巴哈起草了一系列书信,致美国和加拿大的一小群巴哈欧拉追随者,号召他们起而向地球上最遥远的角落去传扬巴哈伊福音。国际形势一有所缓和,这些巴哈伊就开始响应阿博都-巴哈的号召。在接下来的数十年中,全世界巴哈伊社团的数量激增,许多其他巴哈伊社团的成员都以这些美国巴哈伊为楷模。

阿博都-巴哈也赋予了北美信徒一大任务:为巴哈欧拉所构想的管理巴哈伊社团事务的行政机构之民主选举奠定基础。巴哈伊信仰的现行行政体系的整个决策架构,无论是在地方级别、国家级别还国际级别,都起源于由美国和加拿大信徒建立的这些简易的磋商会。

然而,巴哈伊看到了一种并行的响应这一神圣谕令的模式——尽管这神圣谕尚未获得普遍认可,但是西方各国在本世纪促进全球和平之种种举措上却发挥着越来越大的领导力。尤其是在创立一个国际秩序体系的举措中,更是如此。在巴哈伊信仰的圣护守基·埃芬迪的著作中,不朽的伍德罗·威尔逊

因为这方面的远见灼识和为实现这一愿景而努力的孤勇而赢得了赞誉。

巴哈伊们也同样意识到,欧洲各国政府、美国政府、加拿大政府和澳大利亚政府等,正在人权领域发挥领导作用。巴哈伊社团直接得益于这方面的进步:在巴列维国王和伊斯兰共和国的统治下反复出现的迫害浪潮中,巴哈伊社团代表伊朗的教友进行了成功的干预。

以上所述绝不意味着巴布或巴哈欧拉对欧洲文化或北美文化予以不加批判的赞赏,亦不意味着祂们认可这些文化赖以存在的意识形态基础。事实远非如此。巴哈欧拉以严峻的口吻警告说,如果西方文明继续其无节制的道路,那么苦难与毁灭将降临整个人类。在访问欧洲和美洲期间,阿博都-巴哈以悲痛的语言召唤祂的闻道者们趁现在还来得及,将自身从种族民族歧视中解放出来,不要沉溺于物质主义之中,因为沉溺于物质所带来的不为人知的危险威胁着他们的国家和全人类。

今天,巴布使命开启一百五十年后,祂的生平和话语的影响力已表现在一个由地球上各种背景的成员组成的全球社团中。大多数巴哈伊朝圣者抵达其信仰的世界中心之后的第一个举动就是沿着那条鲜花夹道的路径,走向那珍藏着巴布遗骸的精美陵殿,然后拜倒在祂安息之处的门槛前。他们坚信在未来的岁月里,朝圣诸王

会满怀崇敬地走上那些美轮美奂的阶梯,从上帝之山

脚下来到巴布陵殿的入口,将他们王权的徽章敬献在这同一道门槛前。今天,在朝圣者所在的国家里,无数来自不同背景、说着不同语言的孩子起名塔希丽、库杜斯、侯赛因、扎伊纳卜、瓦希得、阿尼斯——那些都是巴布殉道同伴的名字,正如始建于2000年前的罗马帝国的土地上曾有孩子承续基督门徒那陌生的希伯来名字。

巴布的遗体历尽艰难险阻,才从波斯转移到巴哈欧拉为其先驱所选定的安息之地,这个选址本身对于巴哈伊世界而言具有重大的意义。纵观历史,殉道者的鲜血始终被视为 信仰的种子

。在这正在见证人类之逐渐统一的时代,巴比殉道者的鲜血已变成了个人信仰的种子,和行政机构的种子——这些行政机构,用守基·埃芬迪的话来说,是巴哈欧拉所构想的世界秩序的核心和模式

。巴布陵殿处在卡尔迈勒山巴哈伊信仰之行政中心建设区的最高位置上,它所象征的正是这种关系。

今天,川流不息的巴哈伊朝圣者们在进入这些庄严之境的时候,几乎都会回想起150年前巴布向祂那寥寥可数的追随者所说的话——他们全都被剥夺了权力和财富,且大多数注定要跟祂一样牺牲生命:

上帝之日的秘密现在隐藏着。这秘密既不能泄露,也不能揣测。那日的新生婴儿将胜过今日最智慧、最德高望重的人,那时最卑微、最无学的人将超出今时最博学、最成绩斐然之人的理解力。分散到这土地的四面八方吧,用坚定的脚和圣洁的心,为祂的来临铺好道路。不要介意你们的虚弱和脆弱;将你们的目光凝聚在主,你们的上帝,那大能者不可战胜的威力上……以祂的名奋起吧,全然依赖祂,坚信那最终的胜利。34

- 穆拉·侯赛因-伊-布什若伊。 ↑

- 巴布诞辰纪念日是每一巴哈伊年度第八个新月出现后的那一天,这一天在10月中旬和11月中旬之间推移;巴布宣示日则是5月23或24日;巴布的殉道日则是7月9或10日。 ↑

- 阿诺德·汤因比,《历史研究》第8卷,(伦敦:剑桥,1954),117页。 ↑

- 守基·埃芬迪,《巴哈欧拉的世界秩序:书信选集》第2版,(威尔梅特:巴哈伊出版信托,1974),123-24页。 ↑

- 这新颖的释义来自侯赛因·丹尼士医生。 ↑

- 守基·埃芬迪,《神临记》,(1944;重印,威尔梅特:巴哈伊出版信托,1974),56页,及《巴哈伊世界》第9卷,1940-1944(1945;重印,威尔梅特:巴哈伊出版信托,1981),588页。 ↑

- 伊朗穆斯林多年来在攻击巴哈伊信仰时顽固地坚持使用

巴比

一词,似乎是最初19世纪神职反对者所煽动的敌对精神的反映。 ↑ - 雪莱,《被解放了的普罗米修斯》,第4本第2幕,569-78页。 ↑

- 爱默生,

神学院献辞

,《爱默生文选》, S.E.瑞彻尔编(波士顿:霍顿·米夫林, 1960), 115-6页。 ↑ - 丁尼生,《国王叙事诗:亚瑟的消逝》,第2卷,408-10页。 ↑

- 穆罕默德-伊-扎兰迪(纳比勒-伊-阿扎姆),《破晓群英传:纳比尔记述巴哈伊启示的早期岁月》,由守基·埃芬迪将之从波斯语翻译成英语(1932;重印,威尔梅特:巴哈伊出版信托,1974),93页。 ↑

- 巴布跟一个年轻的信徒一起,被用绳子吊在大不里士城堡的一面院墙上,一个亚美尼亚基督教兵团奉命向这两位囚徒射击,但是这兵团的指挥官却表示对执行这一任务很是不安。750支步枪射击的烟雾消散后,挤满了屋顶和墙头的围观者人群几乎乱成一团。巴布的同伴站在墙根处,毫发无伤,而巴布本人却消失不见了。群射只是打断了绳子而已。巴布已回到原来关押祂的囚室里,目的是完成祂对书记员的指示,此前祂的口述被狱卒打断了。亚美尼亚兵团立即离开了城堡,拒绝参与此项行动。当时围观群众都因他们眼中的这一

奇迹

而处于极度兴奋的状态中,只要巴布给他们一个鼓励的手势,他们就会把巴布从祂的拘捕者手中解救出来。祂没有利用这个机会;等到当局终于恢复了镇静,叫来一个穆斯林兵团执行原定的处决。此事虽然极具戏剧性,却并非巴布掌教期内的孤立事件。此前四年,巴布的东道主和崇拜者,富有且大权在握的伊斯法罕省长马努切尔·汗,曾提议派军队护送祂到首都,力谏软弱的波斯统治者穆哈迈德·沙王会见巴布,并倾听巴布带来的福音。巴布礼貌地拒绝了这一提议,不久之后马努切尔·汗的死直接导致了巴布的被捕、入狱和处决。 ↑ - 欧内斯特·雷南,《门徒》,由威廉·G.哈奇森从法文翻译成英文(伦敦:Watts & Co.,1905),134页。

为了祂,成千上万的殉道者欣然赴死。巴比教徒在德黑兰遭遇大屠杀的那一天也许是整个世界历史上绝无仅有的。一位亲历此事的叙述者说,‘那一天,在德黑兰的街道和集市上都能看到群众可能永远无法忘记的景象……孩子们和女人们一边前行,一边高唱经文:‘确然,我们来自上帝,也将归向上帝。’

此处所说的叙述者是指约瑟·阿瑟·得·戈宾诺,《中亚的宗教和哲学》第2版(巴黎:欧内斯特·雷罗克斯,1900),304页。 ↑ - 《破晓群英传》,65。 ↑

- E.G. 布朗,向米隆·H·菲尔普斯介绍《阿巴斯·埃芬迪的生平和教义》第2版(修正版)(纽约;伦敦:G.P. Putname’s Sons: The Knickerbocker Press, 1912),xvi。 ↑

- The Báb, Selections from the Writings of the Báb (Haifa: Bahá’í World Centre, 1976), 43. ↑

- The Dawn-breakers, 321–22. ↑

- John 1:1–10, Authorized (King James) Version. ↑

- 巴哈欧拉,《圣爱之召唤》(海法:巴哈伊世界中心,219),88-89页。本文最初发表时所使用的是《四谷经》的一个早期译本。此文已根据此著作的新权威译文作了更新。 ↑

- E.G. 布朗, 阿博都-巴哈之《旅行者手记:记述巴布的故事》前言,布朗译(纽约:巴哈伊出版委员会,1930),viii。 ↑

- E.G. 布朗,

巴比主义

,见世界宗教体系,第3版(伦敦:Swan Sonnenschein & Co.及纽约:MacMillan & Co., 1892),352-53页。 ↑ - 似乎连布朗的客观性也受到了蒙蔽,因为他也希望巴比教徒将他们的精力集中在波斯自身的政治改革上。当他看到巴哈欧拉将巴哈伊的精力从国内政治转向了世界团结事业,他是有所批评的,他抱怨说

……现在波斯需要的是爱他们的国家胜过其他一切的人。

《努伽塔图-卡夫》的英语前言,引自H.M.巴勒瑜兹伊爱德华·格兰维尔·布朗和巴哈伊信仰,第88页。 ↑ - 巴哈伊世界,第9卷,1940-44(威尔梅特:巴哈伊出版信托,1974),584-85页。 ↑

- 巴布著作选,135页。 ↑

- 同上。, 91. ↑

- Selections from the Writings of the Báb, 49. ↑

- Persian Bayán, unpublished manuscript. References to units and chapters 7.1; 5.7; 4.1; and 7.11. ↑

- 巴哈欧拉著作选,104页。 ↑

- 同上,59页。 ↑

- 1848年在巴达什特村会议上,对于巴布的首要信徒来说,挑战出现了。有趣的是,率先认识到巴布所启动的灵性与智识变化之巨大的却是一名女子,才华横溢的女诗人塔希丽,她后来也因自己的信仰而殉道。 ↑

至圣经

,巴哈欧拉的新世界文明宪章,1873年用阿拉伯语写作。 ↑- 在《亚格达斯经》里,巴哈欧拉正式废除了圣战这一宗教生活内容。见威廉·S.哈彻和J.道格拉斯·马丁巴哈伊信仰:新兴的全球宗教(旧金山:Harper & Row, Publishers,1985),13-14页。 ↑

- 巴布著作选,86页。 ↑

- ,巴布著作选,56页 ↑

- 巴哈欧拉,《亚格达斯经》,第88段。 ↑

- 巴哈欧拉,亚格达斯经后巴哈欧拉启示之书简,(威尔梅特:巴哈伊出版信托,1974),13页 ↑

- 破晓群英传,94页。 ↑